Fehmarnbelt Querung

PROJEKTBESCHREIBUNG: „Im Rahmen der geplanten Errichtung einer festen Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark (Brücke, Tunnel) werden wissenschaftlich motivierte Untersuchungen zu den eventuellen Auswirkungen einer Konstruktion auf das Marine Ökosystem durchgeführt.”

Ziele und Inhalte des Projektes

Die Errichtung einer festen Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark ist schon seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, unter Diskussion. Anfang 2000 gab es eine große Machbarkeitsstudie, die im Speziellen eine Trasse über den 19 km breiten Fehmarnbelt prüfte. Die Umsetzung der Idee in eine Konstruktion ist mit der Unterzeichnung eines deutsch/dänischen Staatsvertrages im September 2008 nun sehr wahrscheinlich geworden.

Welche Art von Konstruktion genutzt werden wird, ob eine Brücke, ein Tunnel oder eine Mischlösung aus beidem, wird basierend auf unterschiedlichen Umweltverträglichkeitsuntersuchungen entschieden. An diesen Untersuchungen ist das KEI beteiligt. Der Auftraggeber ist die staatseigene-dänische Projektgesellschaft Femern Bælt Holding A/S (http://www.femern.com/), eine Tochtergesellschaft der Sund & Bælt Holding A/S, die bereits die Öresundbrücke und die Querung über den Großen Belt gebaut hat.

Das Projekt unterteilt sich in zwei Phasen: Zuerst finden die Umweltverträglichkeitsuntersuchungen (2008-2012) statt (http://www.femernenvironment.com/ ). Ziel dieser Phase ist es, den “Jetzt-Zustand” der Region mit Hilfe bereits vorhandener, sowie neu zu erfassender Daten und entsprechender Literaturrecherche zu erfassen. Aus den Erkenntnissen soll dann der potentielle Schaden (bzw. Nutzen) einer jeweiligen Konstruktion in Form eines “Environmental Impact Assessments” abgeleitet werden. Am Ende dieser Phase wird, basierend auf den Ergebnissen, entschieden ob und welche Konstruktion in der zweiten Projektphase (2012 bis 2018) realisiert wird. Dann folgt die Überwachungsphase. Während der Konstruktion (2012-2018) wird es ein intensives Monitoring Programm geben.

Im Speziellen ist das KEI in folgenden Bereichen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung tätig:

- Erfassung der Sedimentkonzentration mit Hilfe autonomer Messverfahren (Glider, Verankerung).

- Laborexperimente zur Beurteilung des Einflusses von Sediment auf Sterblichkeit und Entwicklung von Fischeiern und Larven.

- Untersuchung biologischer „Fitnessparameter“ bei Fischlarven.

Hintergrund Informationen

Bei marinen Fischen bestimmt in aller Regel die überlebende Anzahl der frühesten Entwicklungsstadien (Ei- und Larvenstadien) die spätere Jahrgangsstärke und damit die Größe einer Population. Eier und junge Fischlarven sind noch nicht in der Lage für sie ungünstige Umweltbedingungen aktiv zu vermeiden, da sie noch keine ausgeprägten Fortbewegungs- und Sinnesorgane besitzen. Deshalb ist es von besonderem Interesse zu ermitteln, inwieweit potenziell auftretende Änderungen in Umweltbedingungen (z.B. Sedimentfrachten) sich auf diese Stadien auswirken könnten.

In Laborexperimenten werden hauptsächlich untersucht:

- Der Einfluss von Sediment auf das Schwebevermögen von Dorsch und Plattfischeiern

- Der Einfluss von abgelagertem Sediment auf Heringseier. Diese sind typischerweise an Steinen oder Pflanzen angeheftet

- Die mechanische Beschädigungen oder sublethale Schädigungen von Eiern und frühen Larvenstadien durch Sediment

Abbildung 1:

Fernlenkbare Messroboter (Glider) haben eine Reihe von Sensoren an Bord die über Wochen kontinuierlich Messdaten zwischen der Meeresoberfläche und dem Meeresboden aufzeichnen. Foto: Christoph Petereit

Abbildung 2:

Schwebekolumnen und Rotatoren zum Testen verschiedener Sedimentkonzentrationen auf Entwicklungserfolg von Fischeiern und Fischlarven. Foto: Christoph Petereit

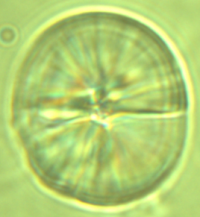

Abbildung 3:

Gehörsteinchen (Otolith) einer Heringslarve mit sichtbarer Tagesringstruktur. Foto: Christoph Petereit

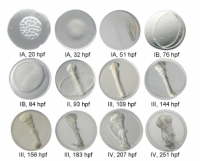

Abbildung 4:

Dorsch (Gadus morhua L.) Ei-Entwicklung der Stadien I-IV.

Die Zeitangabe spiegelt die Entwicklungsdauer bei 8°C in Stunden nach der Befruchtung wieder. Foto: Christoph Petereit

Publikation

Floating along buoyancy levels: Dispersal and survival of western Baltic fish eggs

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079661114000044

Kontakt

Koordinatorin KIEL EARTH INSTITUTE // Ulrike Bernitt // info@kiel-earth-institute.de